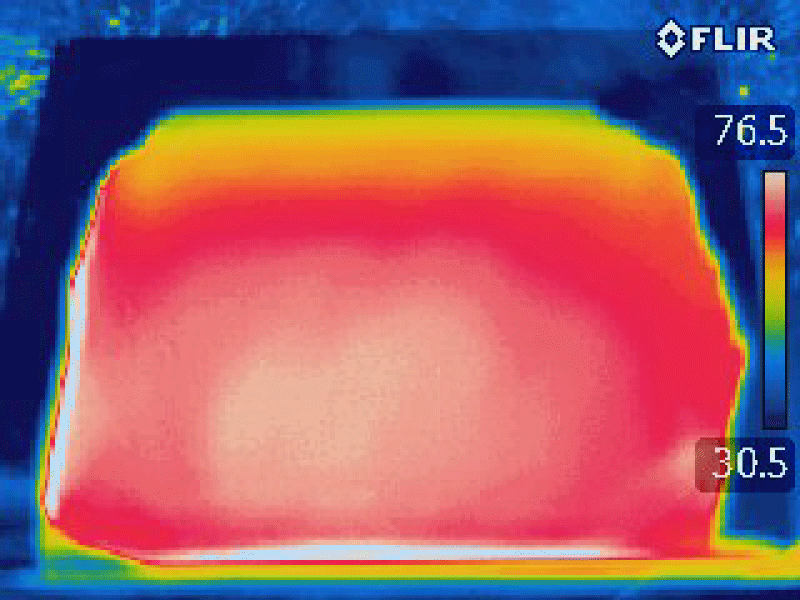

近い将来街を走っている自動車はほぼ電気自動車に置き換わっていることでしょう。まさに電気自動車は現在進行形で進化を続けています。その際に大きな問題になっているのが、従来より半導体素子やLEDランプなどの部品や高出力バッテリーによる発熱量の増加や車体の小型化に伴う部品の高密化により熱がこもる状況にどう対処していくのかという点です。このような熱を制御出来る可能性のある放熱材料は自動車業界のみならず様々な分野でカギとなる素材となってきております。

ここでは、放熱材分散液の特徴や種類、活用用途についてご紹介いたします。

放熱材分散液とは?

熱の伝わり方には以下の3種類があります。

1)熱伝導:分子の振動や自由電子の移動によって、物質内の熱の高いところから低いところへ熱が伝わる現象です。

2)熱伝達(対流):気体や液体のような流動する物質が対流により熱を伝える現象です。

3)熱放射(輻射):物体から熱エネルギーを電磁波の形で放出する現象です。

熱源や基板、ヒートシンクから放熱する要素として上記3つの熱の伝わり方が考えられます。あらゆる物質は3つの熱の伝わり方が複合的に組み合わされて熱エネルギーの大きい場所から小さい場所へ移動します。ただし物質や環境によって熱の伝わり方に差が出ます。

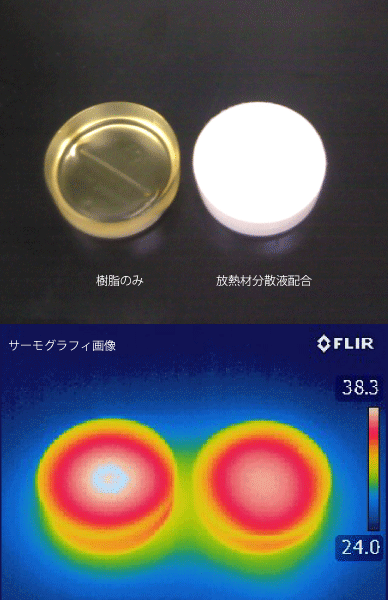

内部に熱源のある製品を熱伝導率が高い物質でコーティングすることで熱伝導性を高め製品表面へ熱を移動させ、熱伝達や熱放射によって効率的に熱移動させることにより、放熱機能が高まると考えられます。

放熱材の種類、濃度(塗膜中)によって熱が移動する量が決まります。一般的に放熱材の濃度が高い(粒子が密になっている)ほど熱放射性は高くなると考えられます。

トクシキでは熱伝導性の高い物質を選定し、各種溶媒に高濃度に分散し放熱材を細密化することにより、様々な塗料やインキなどに放熱機能を付与することが出来るのではないかと考えております。

放熱材分散液の活用用途とラインナップ(開発品)

活用用途:放熱塗料、放熱シート、放熱グリース、放熱基板、ヒートシンク等

ラインナップ(開発品):

| 製品名 | 説明 |

|---|---|

| 9058ZO | 有機溶剤系(非水系)酸化亜鉛分散液 |

| 9059ZO | 水系酸化亜鉛分散液 |

| 9066AN | 有機溶剤系(非水系)窒化アルミニウム分散液 |

| 9082MO | 有機溶剤系(非水系)酸化マグネシウム分散液 |

| 9206DO | 有機溶剤系(非水系)複合酸化物分散液(高分散品) |

| 9207DO | 水系複合酸化物分散液(高分散品) |

| 9208DO | 有機溶剤系(非水系)複合酸化物分散液(中分散品) |

| 9209DO | 水系複合酸化物分散液(中分散品) |

| 9210DO | 有機溶剤系(非水系)複合酸化物分散液(低分散品) |

| 9211DO | 水系複合酸化物分散液(低分散品) |

| 9602BN | 有機溶剤系(非水系)窒化ホウ素分散液 |

| 9626BN | 水系窒化ホウ素分散液 |

| 9215AO | 有機溶剤系(非水系)水酸化アルミニウム分散液 |

| 9216AO | 水系水酸化アルミニウム分散液 |

| 9217MC | 有機溶剤系(非水系)炭酸マグネシウム |

| 9218MC | 水系炭酸マグネシウム |

※複合酸化物 粒径大きさ、溶媒種毎に品番が分かれています。ブレンドすることによって細密化を図ることが出来ます。用途に合わせてブレンドして使用可能です。

※放熱材によって熱伝導性、加工(分散)のしやすさ、耐溶剤性、耐水性、コストの違いがあり、その特性に応じた使い分けが必要です。

まとめ

- トクシキでは熱伝導の性質を持つ物質の分散液を開発しております。

- 放熱材を溶媒に分散した分散液を各種塗料やインクなどにドーピングすることにより放熱機能を付与することが期待できます。

- トクシキが分散している放熱材にはそれぞれ特徴があり、用途に応じて使い分けることが出来、ブレンドが可能です。